„Das Material der Stadt“ – Baustoff als Ressource

Das dritte Symposium widmet sich dem Metabolismus des Bauens und begibt sich damit auf die physische, stoffliche Ebene von Architektur: dem Material, aus dem unsere Häuser und Städte sind. Wie eine Gesellschaft mit den dafür aufgewendeten Rohstoffe und der darin gebundene Energie umgeht, zeigt sich letzthin in der Umweltbilanz des Planens und Bauens.

Nachhaltige Planung setzt ein Bewusstsein für die aus Roh- zu Baustoffen veredelten Materialien und die dafür nötige Energie voraus, die jeweils im Bestand schon gebunden sind und für einen Neubau aufgewendet werden müssen. Auch deshalb verweist DAM-Direktor Peter Cachola Schmal, in dessen Räumen das Urban Future Forum erneut zu Gast ist, auf den Gewinner des DAM-Preises 2023. Der ging für die Erweiterung des Landratsamts Starnberg an das Münchner Büro Auer Weber. Bei näherer Betrachtung würdigte die Jury weniger den neuen Annex als vielmehr die gelungene Lebensverlängerung eines Gebäudes, dessen Errichtung vor ziemlich genau 40 Jahren nach den Plänen desselben Büros begonnen hatte. Dem seither gestiegenen Raumbedarf der Behörde kam das Büro unter Rückgriff auf die in den ursprünglichen Plänen entwickelte architektonische DNA nach, sodass sich der Erweiterungsbau aus dem Bestand ergibt und kein Bruch zwischen Alt und Neu sichtbar wird. Die Voraussetzung für den jüngsten Erfolg hat sich das Büro damit gewissermaßen selbst geschaffen: Ein Gebäude, das 1984 als Neubau eröffnet wurde, konnte vier Jahrzehnte lang zum anschluss- und erweiterungsfähigen Altbau reifen und so seine Energie – auch in ästhetischer Hinsicht – vor der Vergeudung durch Abriss bewahren.

Mit diesem kleinen Exkurs illustriert Cachola Schmal nicht nur das Thema des Abends, sondern wirft schon ein erstes Licht auf die verschiedenen Ebenen, die bei der Frage nach den materiellen Ressourcen des Gebauten aufscheinen. Denn es sind bei weitem nicht nur energetische, sondern auch handfeste physische und gestalterische Aspekte, die im Umgang mit dem Bestand in seiner physischen Präsenz, aber auch beim Einsatz von Energie und Material für einen Neubau über den Grad der Nachhaltigkeit entscheiden.

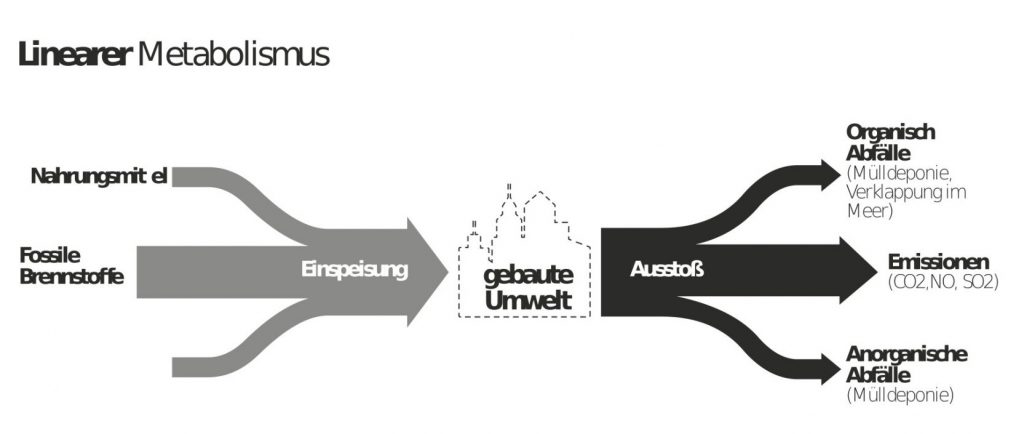

Darauf kommt auch der Vorstandssprecher der Stiftung, Prof. Helmut Kleine-Kraneburg in seiner kurzen Einführung zurück. Vom enormen Primärenergiebedarf für das Bauen – 40 Prozent gemessen am Gesamtvolumen –, über den Verbrauch an fossilen Brennstoffen der Branche (80 Prozent) bis hin zu den für den Neubau vernutzten irdischen Ressourcen, die immerhin die Hälfte aller der Natur entnommenen Vorräte ausmachen – die schlichte Aufzählung der bekannten Befunde lässt keinen Zweifel daran, dass der Bausektor über die globalen Verhältnisse wirtschaftet. Stellt man noch das durch Abriss entstehende Abfallaufkommen in Rechnung, das sich auf 60 Prozent alles anfallenden Abfalls beläuft, wird der akute Handlungsbedarf überdeutlich. „Dennoch gehen die Zahlen nicht zurück“, schließt Kleine-Kraneburg.

Die Frage sei daher, wie man zum einen Dauerhaftigkeit und eine Kultur der Wiederverwertung von Baustoffen zum anderen in Einklang bringen könne, sodass unter heutigen Bedingungen „Häuser für die Ewigkeit“ entstünden. Welche Ewigkeit er meint, führt er am Beispiel des Frankfurter Westends aus. Die 120 Jahre alten Wohngebäude dort seien mit Blick auf bauliche Qualität und architektonische Vorzüge allen gegenwärtig entstehenden Bauten überlegen – was sich nicht zuletzt in Preis und Nachfrage zeige. „Warum schaffen wir das heute nicht mehr?“, so seine fast verzweifelte Frage.

Dass auch die Wiederverwertung von Material keine Neuerfindung unter den Vorzeichen des Nachhaltigkeitsgebots ist, sondern eine von sich aus nachhaltige, weil sparsame Planungs- und Baupraxis mit Tradition, schildert er am Beispiel seines eigenen Wohnhauses, das in der Wiederaufbauphase der Nachkriegszeit aus sogenannten Trümmerverwertungssteinen errichtet wurde und sich in Sachen Energiebilanz mit jedem technisch hochgerüsteten energieeffizienten Neubau messen kann – und das ohne Wärmedämmverbundsystem (WDVS).

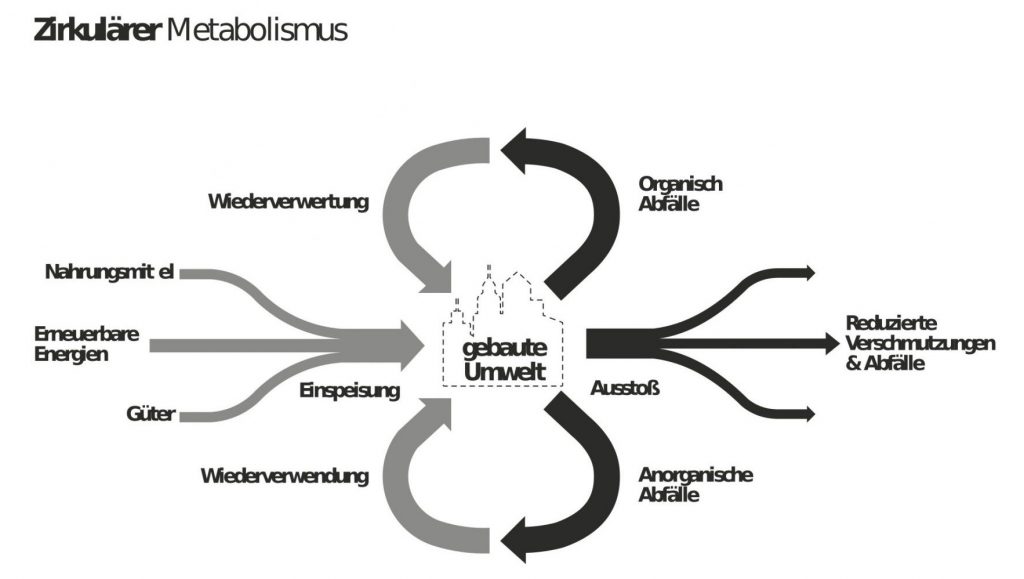

Vom linearen zum zirkulären Stadtmetabolismus

Die Reizworte der aktuellen Debatte – WDVS, Technologie, Energieeffizienz, Wiederverwertbarkeit – greift auch Prof. Dr. Dirk Hebel in seinem Impulsvortrag auf. Der Inhaber des Lehrstuhls für Nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institute of Technology (KIT) der TU Karlsruhe beschäftigt sich mit „urban mining“, einem Ansatz, der die Stadt als Rohstofflager begreift und Nachhaltigkeit nicht auf Energiebilanzen oder Verbrauchskennziffern beschränkt, sondern als ökologischen, ökonomischen, sozialen und ästhetischen Zusammenhang in Stellung bringt. Hebel spricht sich klar gegen eine reflexionslose Abrisskultur aus und plädiert für eine Schubumkehr bei der Neubewertung des Bestands. Es solle weniger darum gehen, vorhandene Bauten auf ihre Tauglichkeit für bestimmte Nutzungen zu prüfen, sondern vielmehr darum, für welche Nutzungen ein Altbau geeignet sein könne.

Wie verheerend indes die Wirklichkeit des gegenwärtigen Bauens in der Hinsicht auf Dauerhaftigkeit oder gar Wiederverwertung ist, dafür reicht Hebel das trostlose Foto eines euphemistisch als „Rückbau“ verbrämten Abrisses. Da hängen gekappte Leitung in wirren Strähnen aus einem zerstörten Gebäude, von dem nur noch die Tragstrukturen übrig sind, während sich Reste von kabelführenden Schächten, Folien und amputierte Stahlträger zu einem unverdaulichen Durcheinander verbinden. Ein sortenreines Recycling dieser mit hohem Rohstoff- und Energieaufwand erzeugten und verbauten Materialien ist angesichts ihrer physischen Verquickung unmöglich; was bleibt, ist ihre thermische Verwertung, sprich: Verbrennung mit entsprechender CO2-Freisetzung oder eine irdische Entsorgung als Sondermüll.

Den verschwenderischen Haushalt der modernen Stadt hat der britische Architekt Richard Rogers so beschrieben: Endliche Ressourcen werden zugeführt (und im Falle des Bauens zu einem für begrenzte Zeit brauchbaren Gebäude) und werden nach Ablauf ihrer Lebensdauer zu Teilen zu entsorgungspflichtigem Sondermüll und klimaschädlichem CO2. Die naheliegende Lösung wäre deshalb ein sich selbst reproduzierendes, energiesuffizientes System, in dem die lineare Verbrauchslogik von einem zirkulären Metabolismus abgelöst würde.

Noch sind praktische Umsetzungen dieses zirkulären Prinzips Pioniertaten. Eine davon ist das RoofKIT, das an Hebels Lehrstuhl entwickelt wurde und beim „Solar Decathlon 21“ in Wuppertal erstmals zum Einsatz kam. Dafür wurde ein zweigeschossiges Gründerzeithaus mit einer Holzständerkonstruktion aufgestockt, die neben Wohnraum auch Gemeinschaftsflächen beherbergt. Für die Aufstockung wurde das Holz in tradierter Zimmermannsart verarbeitet, also über Steck- und einfache Schraubverbindungen. Kleber oder Verbundmaterialien wurden nicht verwendet. Auf diese Weise, also unter Verzicht auf Kompositwerkstoffe wie ODF-Platten beziehungsweise inhaltlich diffuse Fertigprodukte der Bauindustrie, ist die Möglichkeit einer kompletten Demontage mit anschließender Wiederverwertung quasi eingebaut.

Aus der Sicht von Hebel gibt es schon heute vielversprechende Ideen, Ansätze und Experimente, die das Prädikat „nachhaltig“ verdienen und Wege aufzeigen, die Ressource Stadt auf eine handfestere Art zu begreifen, zu nutzen und den Materialeinsatz als Kreislauf zu organisieren.

Diskussion

Um die Chancen, aber auch die Hemmnisse solcher Ansätze dreht sich die anschließende Diskussion. Neben Prof. Dr. Dirk Hebel begrüßt Moderator Jens Jakob Happ, stellvertretender Vorstandssprecher der Stiftung urban future forum e.V., auch Prof. Dr. Jutta Albus und Prof. Dr. Agnes Weiland auf dem Podium. Die Architektin Jutta Albus bekleidet eine Juniorprofessur für Ressourceneffizientes Bauen an der TU Dortmund; die Bauingenieurin Agnes Weilandt ist Professorin für Baustatik, Baumechanik und konstruktivem Ingenieurbau an der FH Frankfurt inne und leitet dort den Studiengang „Zukunftssicher bauen“.

Mit seiner ersten Frage schlägt Happ einen Bogen zum ersten Symposium, bei dem der Architekt Hans Kollhoff den ökologischen Nutzen von langlebigen Bauten einer von der Industrie befürworteten Kreislaufwirtschaft als vorteilhafter gegenübergestellt hatte und dem Konzept, Häuser als Rohstoffquelle zu betrachten, eine vehemente Absage erteilte.

Geht es also um Dauerhaftigkeit versus Wiederverwertbarkeit? Agnes Weilandt sieht darin keinen Widerspruch, sondern einen Komplementär. Das Streben nach Langlebigkeit müsse mit dem Einsatz wiederverwertbarer Baustoffe für den Neubau verknüpft werden; zugleich ginge es um die Verlängerung der Lebens- und Nutzdauer des Bestands. Denn für sie ist das Konzept des zirkulären Bauens mit Fehlannahme unterlegt, der Abriss eines aus wiederverwertbaren Materialien errichteten Gebäudes sei weniger umweltschädlich.

Doch warum gelingt es noch nicht, die Nutzungsdauer des Bestands zu verlängern? Liegt es an den Vorschriften, die eine Weiterentwicklung der alten Substanz verhindern? Sind die Anforderungen, die für zeitgemäße Nutzungen formuliert werden, hinsichtlich der bestehenden und mitunter in die Jahre gekommenen Gebäude zu überzogen, zu rigide?

Jutta Albus nimmt dafür Bezug auf den Begriff der „guten Architektur“, mit der aus ihrer Warte zugleich eine dauerhafte und dauerhafte Bausubstanz generiert würde. Für sie ist die auf 50 Jahre festgelegte Lebensdauer, die auch in allen Nachhaltigkeitszertifizierungen maßgeblich ist, eine fragwürdige Größe. Wenn es um die ökologische Halbwertzeit für Gebäude geht, spielt für Albus neben der Energie, die für die Errichtung nötig ist, auch jene Energie eine Rolle, die dieses Gebäude für seine Nutzung benötigt und darüber hinaus seine Offenheit für Anschlussnutzungen, also eine integrale Flexibilität, die schon im Entwurf mitgedacht werden müsse. Erst dann könne man von dieser 50-Jahre-Laufzeit absehen und in weiter gespannten Fristen denken.

Dirk Hebel indes kommt aber noch einmal auf das eingangs zitierte Statement von Kollhoff zurück und merkt an, dass das nachhaltigste Haus nicht das sei, was heute errichtet würde, um 200 Jahre zu stehen, sondern ein Haus, das es bereits gibt. Und er liefert die Begründung gleich nach: „Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, noch mehr CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Deshalb ist es egal, ob das Bauwerk fünf oder 200 Jahre steht. Der mit der Errichtung verbundene CO2-Ausstoß ist derselbe.“

Er plädiert deshalb für einen anderen Blick auf den Bestand, dessen Weiternutzung mitnichten immer nur über die Erhaltung des Status quo möglich sei. Dafür wäre freilich eine viel differenzierte Bewertung des Potenzials eines Altbaus erforderlich. Allein in den Tragstrukturen eines Gebäudes steckten 70 Prozent der grauen Energie – und wenn deren Weiternutzung gesichert würde, wäre schon viel gewonnen. Und er kommt zu dem Schluss, dass der Anspruch auf kreislauffähiges Bauen einerseits und eine ausgedehnte Lebensdauer des Bestands andererseits nur über eine hybride Baukultur einzulösen sei, die eine Weiterentwicklung von vorhandener Substanz mit kreislauffähigen Materialien und Strukturen anstrebe.

So einleuchtend diese Idee, so kompliziert erweist sich ihre Umsetzung. Denn es fehlt, so ergänzt Moderator Happ, sowohl an der gesellschaftlichen Akzeptanz wie auch an einem entsprechenden wirtschaftlichen Rahmen. Nachhaltiges Bauen ist gegenwärtig einfach teurer als der Einsatz von Industrieprodukten mit weniger guter Öko-Bilanz, von einer kompletten Wiederverwertbarkeit ganz zu schweigen. Hebel nennt diese Produkte „Black-Box-Lösungen“ mit DIN-Zulassung, also nicht einzeln verwendbare Materialien oder Teile, sondern Systeme, die nur en bloc verbaut werden. Eine mögliche Alternative sieht er im Ansatz „Einfach bauen“ bzw. der Gebäudeklasse E, der in Bayern bereits zugelassen ist und bei welcher der Einsatz von Werkstoffen und Bauteilen auf einer wissensbasierten Entscheidung der Planer und nicht auf einem normenkonformen Produktdatenblatt des Herstellers beruht. Gewiss sei diese Haltung mit Risiken verbunden, räumt Hebel ein, gerade mit Blick auf die Gewährleistung, die dann von denen getragen würde, die solche individuellen, wissensbasierten Entscheidungen treffen, also den Architekten und Fachplanern. Was es außerdem bräuchte, sei ein systemisches Verständnis von Bauwerk, Quartier und Stadt anstelle der verengten, objekthaften Sicht auf ein Gebäude.

Von den Produktsystemen der Bauindustrie ist es nicht weit bis zu den DIN-Normen. Obwohl diese Normen im Grunde schon seit 60, 70 Jahren gleich geblieben sind, erfahren sie immer wieder Anpassungen, wie Jens Jakob Happ moniert. Er bemerkt spitz: „Wenn in der Küche bislang nur drei Steckdosen nötig waren, sind nach der erfolgreichen Einflussnahme irgendeines Lobbyverbands plötzlich zehn Steckdosen nötig.“ Sind solche immer wieder aktualisierten Normen auch ein Hemmnis, wenn es um die Wiederverwendung von Baumaterial und Werkstoffen in ihrer jeweils ursprünglichen Formgebung und Gestaltung geht, die keiner geltenden Norm gerecht werden?

Jutta Albus beschäftigt sich in der Lehre mit der Frage, wie der Notwendigkeit von Vereinheitlichung auch gestalterischer Spielraum abgerungen werden kann. Sie sagt: „Man kann über die Standardisierung, beispielsweise bei Fügung und Konstruktion, zu einer gewissen Varianz bei der Gestaltung kommen. Denn je komplexer ein Aufbau ist, sei es im Falle eines Einzelbauwerks oder auf Quartiersebene, desto sinnvoller ist ein gewisses Maß an Regeln.“ Ihr geht es dabei weniger um eine Serialisierung – Stichwort: Platte 4.0 – sondern um vereinfachte Methoden bei der Realisierung, die für alle einen Mehrwert bringen, gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel. Es liegt für sie in der Verantwortung des Planers, dass solche Ansätze auch gute Architektur hervorbringen, sprich: Ästhetik als eine Säule der Nachhaltigkeit darf durch eine wie auch immer notwendige Normierung nicht suspendiert werden.

Dass serielles Bauen nicht zwangsläufig in gewissenloser Optik mündet, betont Agnes Weiland unter Verweis auf die Wohnsiedlungen der 1920er-Jahre, deren Planer die ökonomischen Vorteile von Standardisierung und Vorfertigung gestalterisch geschickt zu nutzen verstanden. Dirk Hebel geht noch einen Schritt weiter und unterscheidet zwischen prototypischem und prototypologischem Bauen. Dafür bemüht er den Vergleich mit dem VW-Käfer, der 1,8 Millionen Mal vom Band lief und als Prototyp über Jahrzehnte unverändert blieb (wenn man von geringfügigen Anpassungen absieht). Dieser prototypische, auf industrielle Massenfertigung abgestellte Ansatz fand auch im seriellen Wohnungsbau Anwendung.

Doch dieses prototypische Denken, so Hebels Forderung, müsse dem prototypologischen Denken weichen, bei dem es darum gehe, für individuelle Standorte und die jeweiligen Ausgangsbedingungen auf eine Prototypologie zurückzugreifen, also eine durchdachte und bewährte, gleichwohl individualisierbare Lösung. Prototypologisch bauen heißt für ihn, die DNA einer nachhaltigen Lösung verstanden zu haben, die dann einem individuellen, ästhetisch satisfaktionsfähigen Entwurf zugute kommt. Und genau darin besteht für Hebel die Herausforderung für den Architekten als Schöpfer und Gestalter, und zugleich der Reiz. „Wenn ein Gebäude hässlich ist, kann es nicht nachhaltig sein, weil niemandem an Pflege und Schutz zu seinem Erhalt gelegen ist.“

Weiterführende Links:

Hier gelangen Sie zum FAZ-Artikel „Recycling nach Abriss: Die Stadt wird zum Baustofflager“ von Günter Murr, der das Symposium aufgreift.

Eine Aufzeichnung der gesamten Veranstaltung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:

Text: Dörries

**

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.

Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.

**