Wer bestimmt die Architektur der Stadt? Lernen von Europas Metropolen

Am Dienstag, 16. Mai 2023 fand in der IHK Frankfurt das diesjährige Metropolengespräch zum Thema "Wer bestimmt die Architektur der Stadt? Lernen von Europas Metropolen" statt.

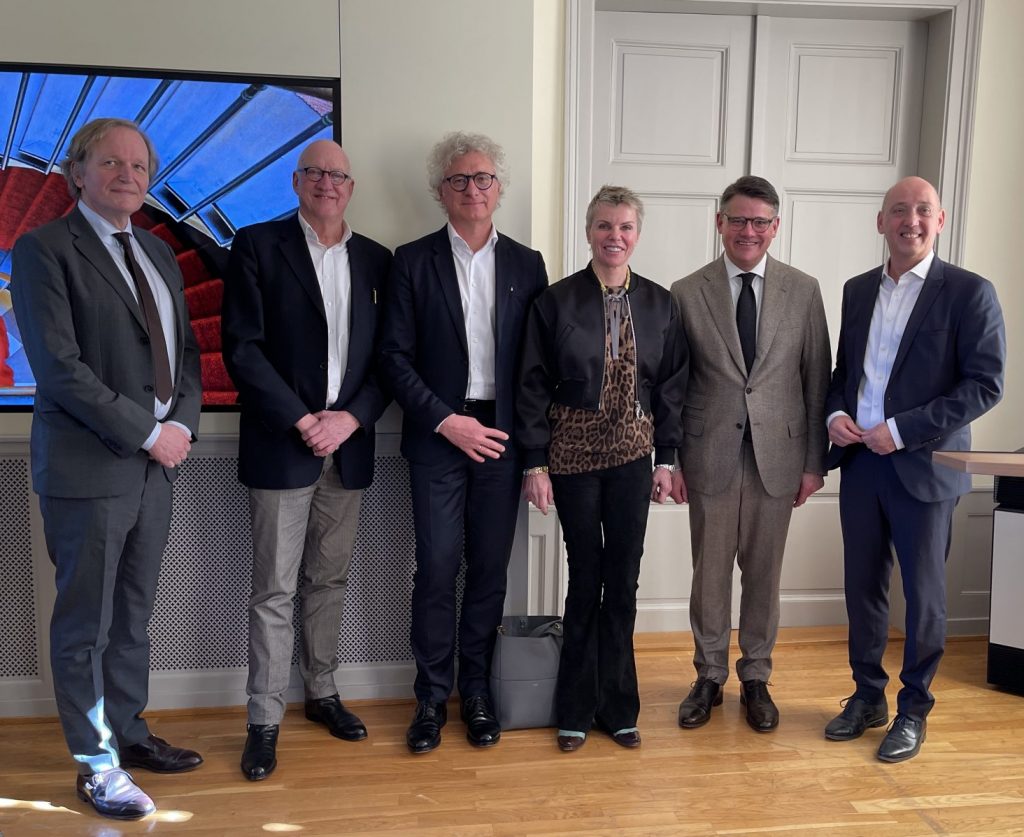

Nach einer Begrüßung durch den Vorstandssprecher der Stiftung urban future forum e.V., Prof. Helmut Kleine-Kraneburg, und den Gastgeber und Geschäftsführer der IHK Frankfurt, Sebastian Trippen, begrüßte Moderator Dr. Matthias Alexander, F.A.Z., die Keynote Speaker Mattijs van Ruijven, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung in Rotterdam, Niederlande, und Katrin Gügler, Direktorin des Amtes für Städtebau in Zürich, Schweiz. Auf die Vorträge folgte eine gemeinsame Podiumsdiskussion der ReferentInnen mit Prof. Helmut Kleine-Kraneburg und Susanne Metz, Leiterin des Amtes für Landesplanung und Stadtentwicklung in Hamburg.

Wir bedanken uns herzlich bei der IHK Frankfurt für die gelungene Zusammenarbeit sowie bei den ReferentInnen für ihre wertvollen Beiträge.

Keynote Speaker Mattijs van Ruijven und Katrin Gügler (v.l.)

Keynote Speaker Mattijs van Ruijven und Katrin Gügler (v.l.)

Fotos: JH

**

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.

Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.

**

„Dauerhafte, gute (Stadt-)Architektur“ – Relation der Investitionskosten und Folgekosten

Schon mit seinem sperrigen Titel zeigt das vierte Symposium die Bereitschaft, Architektur über – aber nicht ohne – ästhetische Kategorien hinaus auch in ein Verhältnis zu ihren sozialen, wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen zu stellen. Es geht natürlich um Geld, aber viel mehr noch um die von Klima- und Energiekrise sowie demographischer Unwucht geprägten Produktionsbedingungen guter, dauerhafter städtischer Architektur.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Um die Qualität von Gebäuden, das zu ihrer Errichtung nötige Kapital und den verantwortungsbewussten Umgang mit geschaffenen Werten wird es erst am Schluss dieser Veranstaltung gehen. Und auch die Kostenfrage wird nicht annähernd geklärt sein, sondern bleibt bis auf Weiteres eine offene Rechnung mit sehr vielen Unbekannten.

Gastgeber Helmut Kleine-Kraneburg freut sich, dass es der Stiftung gelungen ist, für eine Art Zwischen-Inventur des gegenwärtigen Bauens jene zusammenzubringen, die auch in der Praxis eng miteinander zu tun haben: Bauherren, Energieversorger und Architekten. Stellvertretend sind dies neben der Architektin Astrid Wuttke vom Büro schneider + schumacher aus Frankfurt, Stefan Bürger von der GWH Immobilien Holding GmbH, Martin Giehl aus dem Vorstand des Energieversorgers Mainova sowie Roland Stöcklin von der SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden. Sie sind eingeladen, über das zu diskutieren, was gute Architektur ist, welche Rolle sie im Hinblick auf die jeweils eigenen unternehmerischen Ziele spielt und wie sie unter Bedingungen einer von Klimakrise, wirtschaftlicher Ungewissheit und verschärfter sozialer Ungleichheit geprägten Gegenwart entstehen kann.

Die Perspektive des Architekten liefert Kleine-Kraneburg noch in seiner Einführung. Den vitruvianischen Dreisatz – Firmitas, Utilitas, Venustas – ergänzt er um den eher flüchtigen und Schwankungen unterworfenen Begriff der Atmosphäre, aus der eine Stadt, ein Quartier und auch ein Gebäude seine Beliebtheit zieht. Diese Atmosphäre, die sich frei nach Gernot Böhm aus der belebenden „Reibung des Menschen mit der Umgebung“ entfaltet, entscheidet darüber, ob ein Haus, ein Viertel beliebt ist, in seiner Beschaffenheit gepflegt wird und deshalb von Bestand sein kann.

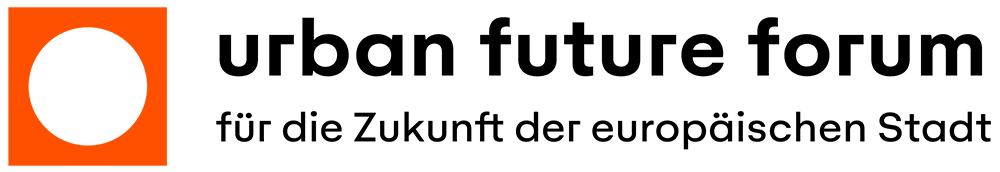

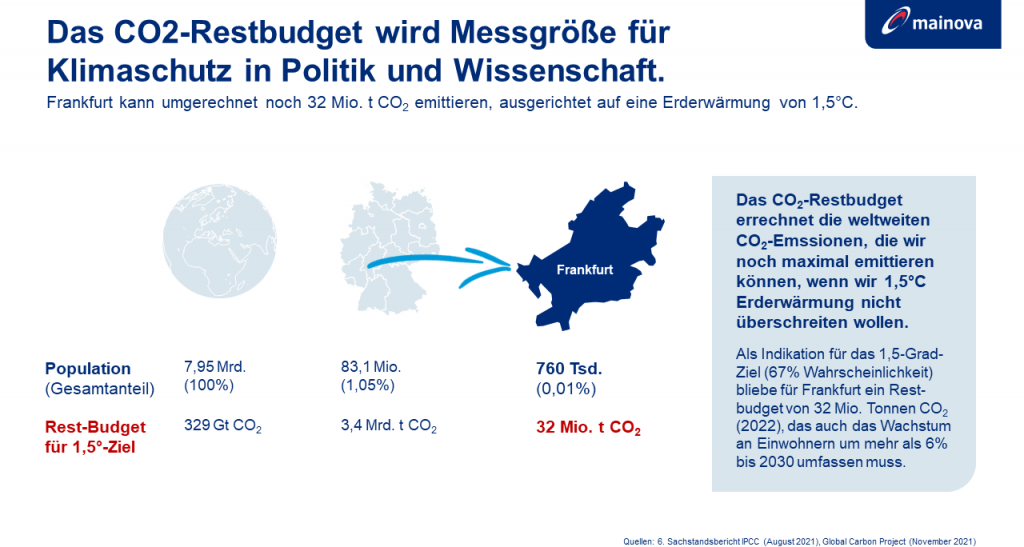

Solche eher ästhetischen Skrupel spielen im Tagesgeschäft von Martin Giehl eine untergeordnete Rolle. Als Vorstandsmitglied des in Frankfurt ansässigen Energieversorgers Mainova kümmert er sich um den sogenannten „unsichtbaren Städtebau“: die zumeist unterirdischen Strukturen einer Energie- und Wärmeversorgung, die bis zum Jahr 2035 auf eine klimaneutrale Grundlage gestellt werden müssen. Unter welchen Zeitdruck sein Unternehmen arbeitet, um das Pariser Klimaziel von maximal 1,5 Grad zu erreichen, zeigt er am Beispiel Frankfurt: Die Stadt verfügt für die kommenden zwölf Jahre über ein Emissionsbudget von 32 Millionen Tonnen CO2, also jene Menge Treibhausgas, die noch in die Atmosphäre entlassen werden darf, ohne das Klimaziel zu gefährden. Legt man den aktuellen jährlichen Verbrauch von 7,9 Tonnen CO2 zugrunde, wird klar, dass dieses Budget ohne Gegenmaßnahmen schon binnen vier Jahren erschöpft wäre.

Auch wenn in dieser Bilanz alle Sektoren – Bauen, Verkehr, Wohnen, Industrie, Infrastruktur – berücksichtigt sind, kommt der Energieversorgung dabei eine besondere Rolle zu. Und die große Frage lautet: Wie kann der CO2-Ausstoß innerhalb von nur zwölf Jahren um das Vierfache dessen reduziert werden, was seit 1990 bereits eingespart wurde?

Die Mainova setzt dafür auf ein Bündel unterschiedlicher Maßnahmen, gleichzeitig räumt Giehl ein, dass der dafür nötige materielle und finanzielle Aufwand geradezu kosmische Dimensionen annimmt und technische Mammutanstrengungen erfordert – vom Ausbau städtischer Strom- und Fernwärmenetze über die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren bis hin zur Energiegewinnung aus Biomasse und Wasserstoff. In seinem Vortrag stellt der Energiemanager die Frage zwar nicht, doch sie ergibt sich praktisch von selbst: Kann eine Gesellschaft ihre physische Basis binnen einer Dekade bei laufendem Betrieb auswechseln? Und was ist sie bereit, dafür zu bezahlen?

Denn nicht nur die Energieversorgung spielt beim nachhaltigen Stadtumbau eine Rolle. Um was es dabei auch geht, erläutert Stefan Bürger von der GWH Immobilien Holding aus Frankfurt. Das Unternehmen gehört mit seinem bundesweit 53.000 Wohnungen umfassenden Bestand zu den größten Akteuren der Branche in Hessen. Bürgers Definition von Nachhaltigkeit lautet: Enkelfähigkeit. Gemeint ist damit eine Spanne, die weit über die ansonsten üblichen Abschreibungsfristen für Immobilien hinausreicht und mehrere Generationen an Nutzern umfasst. Welchen Herausforderungen sich ein Immobilienunternehmen mit dem Vorsatz der Enkelfähigkeit stellen muss, erweist sich bei näherer Betrachtung als multikausale Problemlage, bei der demographische Alterung, Globalisierung, technischer Fortschritt und wirtschaftliche Pfadabhängigkeiten mit den Erwartungen von Politik und Gesellschaft in einem, sacht formuliert, antagonistischen Spannungsverhältnis stehen.

Bei allem Bekenntnis zu Umbau vor Neubau und ressourcenschonender Nachverdichtung –angesichts der akuten Sachzwänge im Wohnungsbau drängt sich die Frage auf, was in dieser Rechnung eigentlich noch für die Schönheit des Gebauten übrig bleibt?

Mit dieser Frage eröffnet Moderator Jens Jakob Happ die Diskussion, zu der neben den beiden Referenten die Frankfurter Architektin Astrid Wuttke und Roland Stöcklin von der kommunalen Stadtentwicklungsgesellschaft SEG aus Wiesbaden auf das Podium kommen.

„Es wäre fatal, wenn es keinen Spielraum mehr für Schönheit gäbe“, sagt die Architektin. Sie versteht es als Kerngeschäft ihres Berufsstands, diesen Spielraum, egal wie knapp, maximal auszunutzen. Als Beispiel führt sie die Sanierung einer Wohnanlage aus den 1970er-Jahren an, bei der ihr Büro mit den Qualitäten des Bestands arbeiten konnte und durch das geschickte Spiel mit Standards und Vorgaben auf den Einsatz von WDVS verzichten konnte, ohne die geforderten Energiesparziele zu unterlaufen. Es geht also. Doch dafür sind eben nicht nur gute Architektinnen und Architekten notwendig, sondern Bauherren mit einem Bewusstsein für den Nachhaltigkeitswert einer qualitativ satisfaktionsfähigen Architektur.

Auch Roland Stöcklin plädiert für das Denken – und Rechnen! – in langfristigen Investitionen: „Wir müssen Qualität bauen, die nicht nach 20 Jahren abgerissen wird.“ Doch wo die Architektin noch die Valeurs von wiederverwertbaren Materialien und Oberflächen betont, ist dieser Aspekt für den Bauherrn Stöcklin zweitrangig: Er denke nicht zuerst an die Rückbaufähigkeit, sondern die möglichst lange Nutzbarkeit eines Gebäudes.

Alle Diskutanten sind sich einig darin, dass die Mieten aufgrund der von Stefan Bürger exemplarisch erörterten Kostensteigerungen im Bau rasant steigen werden und aufgrund der abnehmenden Rentabilität im Neubausektor auch die Produktvielfalt gerade im Wohnungsbau rückläufig sei. Der GWH-Geschäftsführer bringt das Dilemma argumentativ verdichtet auf den Punkt: Sämtliche Transformationsprozesse, von der Zinswende der EZB über die politisch forcierte Klima- und Energiewende bis hin zur demographisch-sozialgeographischen Wende, verschränken sich in multiplen Zielkonflikten. Denn der Anspruch, gute, dauerhafte, energiesparende, vor allem aber reparaturfähige und deshalb nachhaltige Architektur zu schaffen, verträgt sich nicht mit den engen finanziellen und zeitlichen Vorgaben eines Wohnungsbaus, der einer wachsenden Nachfrage, zumal in den Ballungsräumen, weder vom Umfang noch von den Kosten her ein adäquates Angebot gegenüberstellen kann und zugleich im Rahmen eines notwendigerweise ambitionierten Klimaschutzplans agieren muss. Da ist von den eingangs aufgezeigten Dimensionen einer klimagerechten Modernisierung des Bestands und seines infrastrukturellen Betriebsvermögens – Heizungs-, Wasser- und Energieversorgung, Verkehr, Freiräume – noch gar nicht die Rede. Und leider auch nicht von guter Planung, hochwertiger Architektur und lebenswerten Städten.

Das gute Bauen berücksichtigt Pflege und Unterhalt im Betrieb eines Gebäudes von vornherein als integralen Bestandteil einer sorgfältigen Planung und hilft, hohe Folgekosten, bis hin zum Totalausfall einer Immobilie nach wenigen Jahren, zu vermeiden. Doch diese Bauweise setzt naturgemäß höhere Anfangsinvestitionen voraus. Wie beim vermeintlich besonders energieeffizienten Bauen verdeutlicht allerdings erst eine Vollkostenrechnung, also eine Gesamtbilanz des Energieverbrauchs und der eingesetzten Mittel über den gesamten Lebenszyklus, den wahren Wert solider Architektur. Vermeintlich überhöhte Investitionskosten für alterungsfähige, robuste Gebäude erweisen sich in dieser Bilanz sowohl materiell wie ideell mehr als gerechtfertigt – und sind aus gesamtgesellschaftlicher und ökologischer Perspektive die einzig nachhaltige Strategie.

Auch wenn das vierte Symposium keine Lösungen präsentieren kann – die wichtigen Fragen wurden gestellt.

Die vollständige Videoaufzeichnung finden Sie auf unserem YouTube Kanal:

Zum FAZ-Artikel „Krise auf dem Wohnungsmarkt: „Neubau funktioniert nicht mehr"" vom 10. Mai 2023, der unsere Veranstaltung aufgreift, gelangen Sie hier (bitte klicken).

Text: Dörries

**

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.

Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.

**

Zu Gast: Professor Michael Schumacher

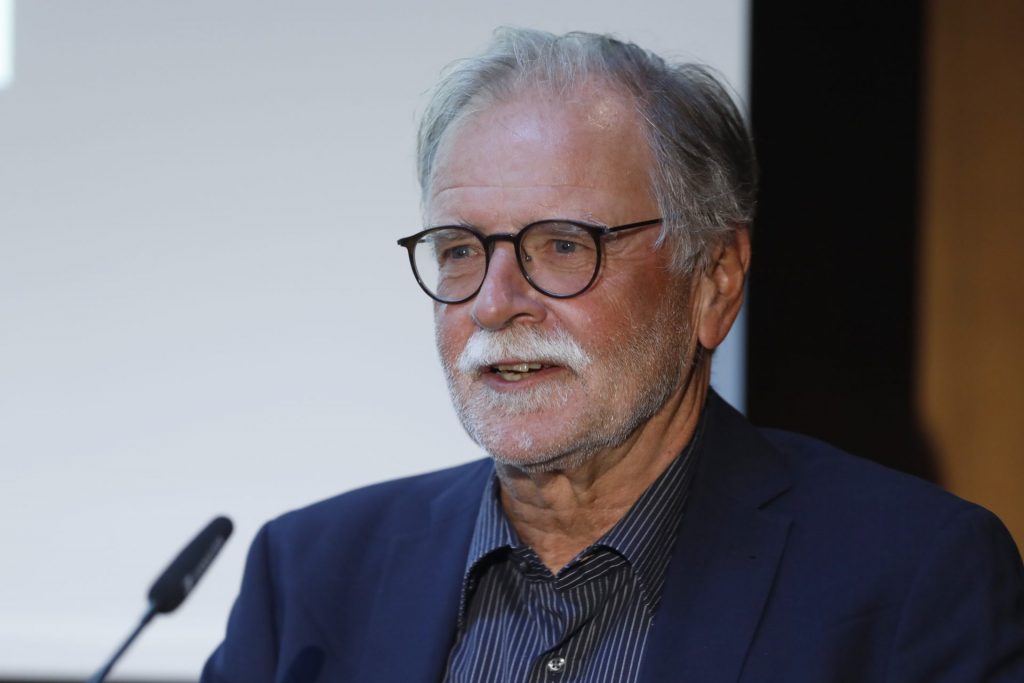

Am 25. April 2023 durfte die Stiftung Urban Future Forum e.V. gemeinsam mit Ihren Mitgliedern und Gästen Herrn Professor Michael Schumacher als Gastredner zum ersten „Frühstück auf dem Main“ in diesem Jahr begrüßen.

Im Rahmen der Schifffahrt hielt Herr Professor Schumacher einen Vortrag zum Thema „Weiterbauen – Eine Erörterung von Chancen und Schwierigkeiten an einigen Frankfurter Beispielen“. Anschließend trat er in einen angeregten Austausch mit den TeilnehmerInnen.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Professor Schumacher und der Primus Linie, welche diese Veranstaltung ermöglicht haben.

Fotos: WB, CL

**

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.

Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.

**

„Das Material der Stadt“ – Baustoff als Ressource

Das dritte Symposium widmet sich dem Metabolismus des Bauens und begibt sich damit auf die physische, stoffliche Ebene von Architektur: dem Material, aus dem unsere Häuser und Städte sind. Wie eine Gesellschaft mit den dafür aufgewendeten Rohstoffe und der darin gebundene Energie umgeht, zeigt sich letzthin in der Umweltbilanz des Planens und Bauens.

Nachhaltige Planung setzt ein Bewusstsein für die aus Roh- zu Baustoffen veredelten Materialien und die dafür nötige Energie voraus, die jeweils im Bestand schon gebunden sind und für einen Neubau aufgewendet werden müssen. Auch deshalb verweist DAM-Direktor Peter Cachola Schmal, in dessen Räumen das Urban Future Forum erneut zu Gast ist, auf den Gewinner des DAM-Preises 2023. Der ging für die Erweiterung des Landratsamts Starnberg an das Münchner Büro Auer Weber. Bei näherer Betrachtung würdigte die Jury weniger den neuen Annex als vielmehr die gelungene Lebensverlängerung eines Gebäudes, dessen Errichtung vor ziemlich genau 40 Jahren nach den Plänen desselben Büros begonnen hatte. Dem seither gestiegenen Raumbedarf der Behörde kam das Büro unter Rückgriff auf die in den ursprünglichen Plänen entwickelte architektonische DNA nach, sodass sich der Erweiterungsbau aus dem Bestand ergibt und kein Bruch zwischen Alt und Neu sichtbar wird. Die Voraussetzung für den jüngsten Erfolg hat sich das Büro damit gewissermaßen selbst geschaffen: Ein Gebäude, das 1984 als Neubau eröffnet wurde, konnte vier Jahrzehnte lang zum anschluss- und erweiterungsfähigen Altbau reifen und so seine Energie – auch in ästhetischer Hinsicht – vor der Vergeudung durch Abriss bewahren.

Mit diesem kleinen Exkurs illustriert Cachola Schmal nicht nur das Thema des Abends, sondern wirft schon ein erstes Licht auf die verschiedenen Ebenen, die bei der Frage nach den materiellen Ressourcen des Gebauten aufscheinen. Denn es sind bei weitem nicht nur energetische, sondern auch handfeste physische und gestalterische Aspekte, die im Umgang mit dem Bestand in seiner physischen Präsenz, aber auch beim Einsatz von Energie und Material für einen Neubau über den Grad der Nachhaltigkeit entscheiden.

Darauf kommt auch der Vorstandssprecher der Stiftung, Prof. Helmut Kleine-Kraneburg in seiner kurzen Einführung zurück. Vom enormen Primärenergiebedarf für das Bauen – 40 Prozent gemessen am Gesamtvolumen –, über den Verbrauch an fossilen Brennstoffen der Branche (80 Prozent) bis hin zu den für den Neubau vernutzten irdischen Ressourcen, die immerhin die Hälfte aller der Natur entnommenen Vorräte ausmachen – die schlichte Aufzählung der bekannten Befunde lässt keinen Zweifel daran, dass der Bausektor über die globalen Verhältnisse wirtschaftet. Stellt man noch das durch Abriss entstehende Abfallaufkommen in Rechnung, das sich auf 60 Prozent alles anfallenden Abfalls beläuft, wird der akute Handlungsbedarf überdeutlich. „Dennoch gehen die Zahlen nicht zurück“, schließt Kleine-Kraneburg.

Die Frage sei daher, wie man zum einen Dauerhaftigkeit und eine Kultur der Wiederverwertung von Baustoffen zum anderen in Einklang bringen könne, sodass unter heutigen Bedingungen „Häuser für die Ewigkeit“ entstünden. Welche Ewigkeit er meint, führt er am Beispiel des Frankfurter Westends aus. Die 120 Jahre alten Wohngebäude dort seien mit Blick auf bauliche Qualität und architektonische Vorzüge allen gegenwärtig entstehenden Bauten überlegen – was sich nicht zuletzt in Preis und Nachfrage zeige. „Warum schaffen wir das heute nicht mehr?“, so seine fast verzweifelte Frage.

Dass auch die Wiederverwertung von Material keine Neuerfindung unter den Vorzeichen des Nachhaltigkeitsgebots ist, sondern eine von sich aus nachhaltige, weil sparsame Planungs- und Baupraxis mit Tradition, schildert er am Beispiel seines eigenen Wohnhauses, das in der Wiederaufbauphase der Nachkriegszeit aus sogenannten Trümmerverwertungssteinen errichtet wurde und sich in Sachen Energiebilanz mit jedem technisch hochgerüsteten energieeffizienten Neubau messen kann – und das ohne Wärmedämmverbundsystem (WDVS).

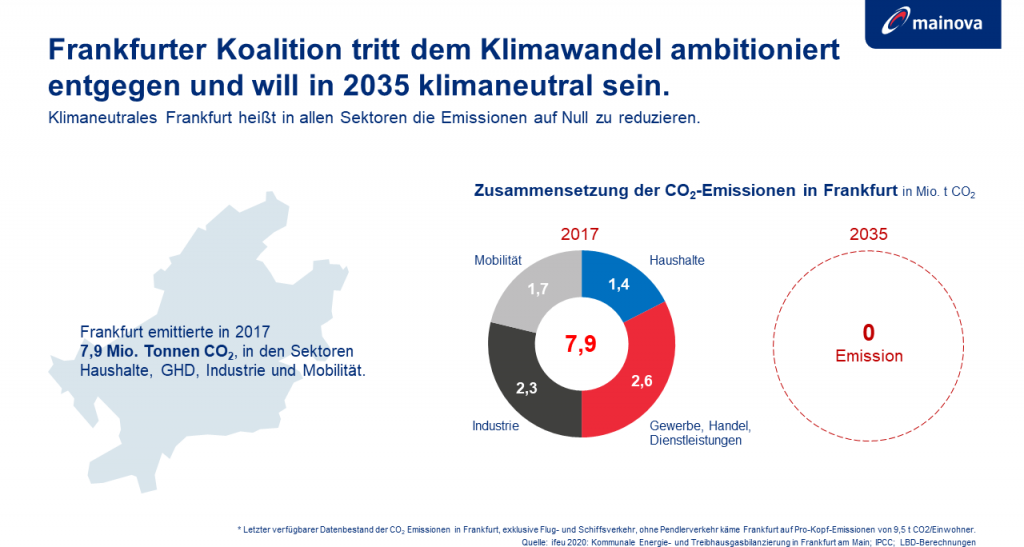

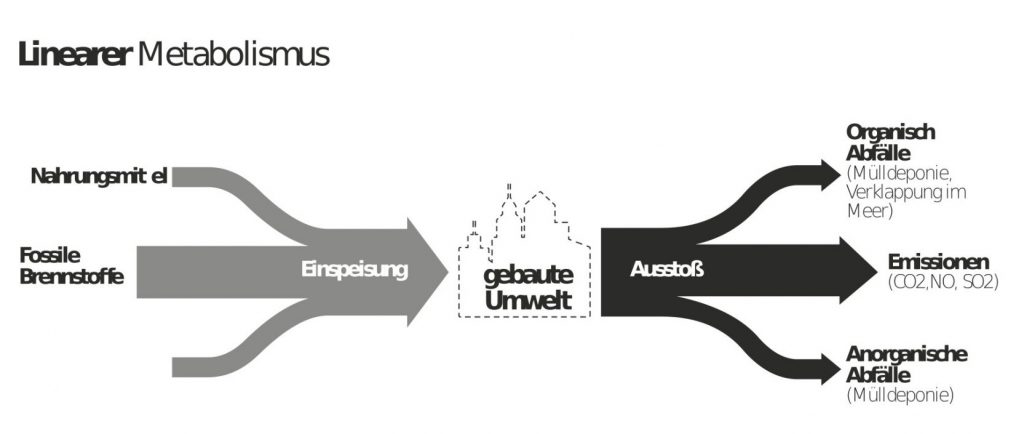

Vom linearen zum zirkulären Stadtmetabolismus

Die Reizworte der aktuellen Debatte – WDVS, Technologie, Energieeffizienz, Wiederverwertbarkeit – greift auch Prof. Dr. Dirk Hebel in seinem Impulsvortrag auf. Der Inhaber des Lehrstuhls für Nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institute of Technology (KIT) der TU Karlsruhe beschäftigt sich mit „urban mining“, einem Ansatz, der die Stadt als Rohstofflager begreift und Nachhaltigkeit nicht auf Energiebilanzen oder Verbrauchskennziffern beschränkt, sondern als ökologischen, ökonomischen, sozialen und ästhetischen Zusammenhang in Stellung bringt. Hebel spricht sich klar gegen eine reflexionslose Abrisskultur aus und plädiert für eine Schubumkehr bei der Neubewertung des Bestands. Es solle weniger darum gehen, vorhandene Bauten auf ihre Tauglichkeit für bestimmte Nutzungen zu prüfen, sondern vielmehr darum, für welche Nutzungen ein Altbau geeignet sein könne.

Wie verheerend indes die Wirklichkeit des gegenwärtigen Bauens in der Hinsicht auf Dauerhaftigkeit oder gar Wiederverwertung ist, dafür reicht Hebel das trostlose Foto eines euphemistisch als „Rückbau“ verbrämten Abrisses. Da hängen gekappte Leitung in wirren Strähnen aus einem zerstörten Gebäude, von dem nur noch die Tragstrukturen übrig sind, während sich Reste von kabelführenden Schächten, Folien und amputierte Stahlträger zu einem unverdaulichen Durcheinander verbinden. Ein sortenreines Recycling dieser mit hohem Rohstoff- und Energieaufwand erzeugten und verbauten Materialien ist angesichts ihrer physischen Verquickung unmöglich; was bleibt, ist ihre thermische Verwertung, sprich: Verbrennung mit entsprechender CO2-Freisetzung oder eine irdische Entsorgung als Sondermüll.

Den verschwenderischen Haushalt der modernen Stadt hat der britische Architekt Richard Rogers so beschrieben: Endliche Ressourcen werden zugeführt (und im Falle des Bauens zu einem für begrenzte Zeit brauchbaren Gebäude) und werden nach Ablauf ihrer Lebensdauer zu Teilen zu entsorgungspflichtigem Sondermüll und klimaschädlichem CO2. Die naheliegende Lösung wäre deshalb ein sich selbst reproduzierendes, energiesuffizientes System, in dem die lineare Verbrauchslogik von einem zirkulären Metabolismus abgelöst würde.

Noch sind praktische Umsetzungen dieses zirkulären Prinzips Pioniertaten. Eine davon ist das RoofKIT, das an Hebels Lehrstuhl entwickelt wurde und beim „Solar Decathlon 21“ in Wuppertal erstmals zum Einsatz kam. Dafür wurde ein zweigeschossiges Gründerzeithaus mit einer Holzständerkonstruktion aufgestockt, die neben Wohnraum auch Gemeinschaftsflächen beherbergt. Für die Aufstockung wurde das Holz in tradierter Zimmermannsart verarbeitet, also über Steck- und einfache Schraubverbindungen. Kleber oder Verbundmaterialien wurden nicht verwendet. Auf diese Weise, also unter Verzicht auf Kompositwerkstoffe wie ODF-Platten beziehungsweise inhaltlich diffuse Fertigprodukte der Bauindustrie, ist die Möglichkeit einer kompletten Demontage mit anschließender Wiederverwertung quasi eingebaut.

Aus der Sicht von Hebel gibt es schon heute vielversprechende Ideen, Ansätze und Experimente, die das Prädikat „nachhaltig“ verdienen und Wege aufzeigen, die Ressource Stadt auf eine handfestere Art zu begreifen, zu nutzen und den Materialeinsatz als Kreislauf zu organisieren.

Diskussion

Um die Chancen, aber auch die Hemmnisse solcher Ansätze dreht sich die anschließende Diskussion. Neben Prof. Dr. Dirk Hebel begrüßt Moderator Jens Jakob Happ, stellvertretender Vorstandssprecher der Stiftung urban future forum e.V., auch Prof. Dr. Jutta Albus und Prof. Dr. Agnes Weiland auf dem Podium. Die Architektin Jutta Albus bekleidet eine Juniorprofessur für Ressourceneffizientes Bauen an der TU Dortmund; die Bauingenieurin Agnes Weilandt ist Professorin für Baustatik, Baumechanik und konstruktivem Ingenieurbau an der FH Frankfurt inne und leitet dort den Studiengang „Zukunftssicher bauen“.

Mit seiner ersten Frage schlägt Happ einen Bogen zum ersten Symposium, bei dem der Architekt Hans Kollhoff den ökologischen Nutzen von langlebigen Bauten einer von der Industrie befürworteten Kreislaufwirtschaft als vorteilhafter gegenübergestellt hatte und dem Konzept, Häuser als Rohstoffquelle zu betrachten, eine vehemente Absage erteilte.

Geht es also um Dauerhaftigkeit versus Wiederverwertbarkeit? Agnes Weilandt sieht darin keinen Widerspruch, sondern einen Komplementär. Das Streben nach Langlebigkeit müsse mit dem Einsatz wiederverwertbarer Baustoffe für den Neubau verknüpft werden; zugleich ginge es um die Verlängerung der Lebens- und Nutzdauer des Bestands. Denn für sie ist das Konzept des zirkulären Bauens mit Fehlannahme unterlegt, der Abriss eines aus wiederverwertbaren Materialien errichteten Gebäudes sei weniger umweltschädlich.

Doch warum gelingt es noch nicht, die Nutzungsdauer des Bestands zu verlängern? Liegt es an den Vorschriften, die eine Weiterentwicklung der alten Substanz verhindern? Sind die Anforderungen, die für zeitgemäße Nutzungen formuliert werden, hinsichtlich der bestehenden und mitunter in die Jahre gekommenen Gebäude zu überzogen, zu rigide?

Jutta Albus nimmt dafür Bezug auf den Begriff der „guten Architektur“, mit der aus ihrer Warte zugleich eine dauerhafte und dauerhafte Bausubstanz generiert würde. Für sie ist die auf 50 Jahre festgelegte Lebensdauer, die auch in allen Nachhaltigkeitszertifizierungen maßgeblich ist, eine fragwürdige Größe. Wenn es um die ökologische Halbwertzeit für Gebäude geht, spielt für Albus neben der Energie, die für die Errichtung nötig ist, auch jene Energie eine Rolle, die dieses Gebäude für seine Nutzung benötigt und darüber hinaus seine Offenheit für Anschlussnutzungen, also eine integrale Flexibilität, die schon im Entwurf mitgedacht werden müsse. Erst dann könne man von dieser 50-Jahre-Laufzeit absehen und in weiter gespannten Fristen denken.

Dirk Hebel indes kommt aber noch einmal auf das eingangs zitierte Statement von Kollhoff zurück und merkt an, dass das nachhaltigste Haus nicht das sei, was heute errichtet würde, um 200 Jahre zu stehen, sondern ein Haus, das es bereits gibt. Und er liefert die Begründung gleich nach: „Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, noch mehr CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Deshalb ist es egal, ob das Bauwerk fünf oder 200 Jahre steht. Der mit der Errichtung verbundene CO2-Ausstoß ist derselbe.“

Er plädiert deshalb für einen anderen Blick auf den Bestand, dessen Weiternutzung mitnichten immer nur über die Erhaltung des Status quo möglich sei. Dafür wäre freilich eine viel differenzierte Bewertung des Potenzials eines Altbaus erforderlich. Allein in den Tragstrukturen eines Gebäudes steckten 70 Prozent der grauen Energie – und wenn deren Weiternutzung gesichert würde, wäre schon viel gewonnen. Und er kommt zu dem Schluss, dass der Anspruch auf kreislauffähiges Bauen einerseits und eine ausgedehnte Lebensdauer des Bestands andererseits nur über eine hybride Baukultur einzulösen sei, die eine Weiterentwicklung von vorhandener Substanz mit kreislauffähigen Materialien und Strukturen anstrebe.

So einleuchtend diese Idee, so kompliziert erweist sich ihre Umsetzung. Denn es fehlt, so ergänzt Moderator Happ, sowohl an der gesellschaftlichen Akzeptanz wie auch an einem entsprechenden wirtschaftlichen Rahmen. Nachhaltiges Bauen ist gegenwärtig einfach teurer als der Einsatz von Industrieprodukten mit weniger guter Öko-Bilanz, von einer kompletten Wiederverwertbarkeit ganz zu schweigen. Hebel nennt diese Produkte „Black-Box-Lösungen“ mit DIN-Zulassung, also nicht einzeln verwendbare Materialien oder Teile, sondern Systeme, die nur en bloc verbaut werden. Eine mögliche Alternative sieht er im Ansatz „Einfach bauen“ bzw. der Gebäudeklasse E, der in Bayern bereits zugelassen ist und bei welcher der Einsatz von Werkstoffen und Bauteilen auf einer wissensbasierten Entscheidung der Planer und nicht auf einem normenkonformen Produktdatenblatt des Herstellers beruht. Gewiss sei diese Haltung mit Risiken verbunden, räumt Hebel ein, gerade mit Blick auf die Gewährleistung, die dann von denen getragen würde, die solche individuellen, wissensbasierten Entscheidungen treffen, also den Architekten und Fachplanern. Was es außerdem bräuchte, sei ein systemisches Verständnis von Bauwerk, Quartier und Stadt anstelle der verengten, objekthaften Sicht auf ein Gebäude.

Von den Produktsystemen der Bauindustrie ist es nicht weit bis zu den DIN-Normen. Obwohl diese Normen im Grunde schon seit 60, 70 Jahren gleich geblieben sind, erfahren sie immer wieder Anpassungen, wie Jens Jakob Happ moniert. Er bemerkt spitz: „Wenn in der Küche bislang nur drei Steckdosen nötig waren, sind nach der erfolgreichen Einflussnahme irgendeines Lobbyverbands plötzlich zehn Steckdosen nötig.“ Sind solche immer wieder aktualisierten Normen auch ein Hemmnis, wenn es um die Wiederverwendung von Baumaterial und Werkstoffen in ihrer jeweils ursprünglichen Formgebung und Gestaltung geht, die keiner geltenden Norm gerecht werden?

Jutta Albus beschäftigt sich in der Lehre mit der Frage, wie der Notwendigkeit von Vereinheitlichung auch gestalterischer Spielraum abgerungen werden kann. Sie sagt: „Man kann über die Standardisierung, beispielsweise bei Fügung und Konstruktion, zu einer gewissen Varianz bei der Gestaltung kommen. Denn je komplexer ein Aufbau ist, sei es im Falle eines Einzelbauwerks oder auf Quartiersebene, desto sinnvoller ist ein gewisses Maß an Regeln.“ Ihr geht es dabei weniger um eine Serialisierung – Stichwort: Platte 4.0 – sondern um vereinfachte Methoden bei der Realisierung, die für alle einen Mehrwert bringen, gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel. Es liegt für sie in der Verantwortung des Planers, dass solche Ansätze auch gute Architektur hervorbringen, sprich: Ästhetik als eine Säule der Nachhaltigkeit darf durch eine wie auch immer notwendige Normierung nicht suspendiert werden.

Dass serielles Bauen nicht zwangsläufig in gewissenloser Optik mündet, betont Agnes Weiland unter Verweis auf die Wohnsiedlungen der 1920er-Jahre, deren Planer die ökonomischen Vorteile von Standardisierung und Vorfertigung gestalterisch geschickt zu nutzen verstanden. Dirk Hebel geht noch einen Schritt weiter und unterscheidet zwischen prototypischem und prototypologischem Bauen. Dafür bemüht er den Vergleich mit dem VW-Käfer, der 1,8 Millionen Mal vom Band lief und als Prototyp über Jahrzehnte unverändert blieb (wenn man von geringfügigen Anpassungen absieht). Dieser prototypische, auf industrielle Massenfertigung abgestellte Ansatz fand auch im seriellen Wohnungsbau Anwendung.

Doch dieses prototypische Denken, so Hebels Forderung, müsse dem prototypologischen Denken weichen, bei dem es darum gehe, für individuelle Standorte und die jeweiligen Ausgangsbedingungen auf eine Prototypologie zurückzugreifen, also eine durchdachte und bewährte, gleichwohl individualisierbare Lösung. Prototypologisch bauen heißt für ihn, die DNA einer nachhaltigen Lösung verstanden zu haben, die dann einem individuellen, ästhetisch satisfaktionsfähigen Entwurf zugute kommt. Und genau darin besteht für Hebel die Herausforderung für den Architekten als Schöpfer und Gestalter, und zugleich der Reiz. „Wenn ein Gebäude hässlich ist, kann es nicht nachhaltig sein, weil niemandem an Pflege und Schutz zu seinem Erhalt gelegen ist.“

Weiterführende Links:

Hier gelangen Sie zum FAZ-Artikel "Recycling nach Abriss: Die Stadt wird zum Baustofflager" von Günter Murr, der das Symposium aufgreift.

Eine Aufzeichnung der gesamten Veranstaltung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:

https://www.youtube.com/watch?v=af9mWmhZaA0

Text: Dörries

**

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.

Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.

**

Zu Gast: Ministerpräsident Boris Rhein

Am 2. März 2023 durfte die Stiftung urban future forum e. V. im Haus Metzler den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein willkommen heißen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Gastgeberin Frau Sylvia von Metzler, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung, und Herrn Professor Helmut Kleine-Kraneburg, Vorstandssprecher der Stiftung, hielt Ministerpräsident Boris Rhein eine Rede. Neben der städtischen Infrastruktur, der Mobilität und den Herausforderungen, die mit einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Stadtgestaltung einhergehen, ging der Ministerpräsident auch auf den sozialen Wohnungsbau ein und betonte die Bedeutung der ländlichen Räume für die Entlastung der Städte.

Im Anschluss trat Ministerpräsident Rhein in einen Austausch mit dem Vorstandssprecher Herrn Kleine-Kraneburg über die Frage, ob große Städte sich auch heute noch über ihre Funktion als „Integrationsmaschine“ auszeichnen und wie es ihnen gelingen wird, die Herausforderungen angesichts der Flüchtlingsbewegung zu bewältigen. Zudem erläuterte Ministerpräsident Rhein, wie die Metropole auch im Alter Heimat bleiben und werden könnte.

Die Stiftung urban future forum e. V. bedankt sich herzlich bei Herrn Ministerpräsident Rhein für seinen umfassenden Vortrag sowie bei Frau von Metzler für die großzügige Bewirtung im stilvollen Ambiente des Haus Metzler in Bonames.

Fotos: WB, HKK, CL

**

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.

Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.

**

„Die Relevanz des Gebauten“ – Umbaukultur

Die Bundesstiftung Baukultur hat mit ihrem jüngsten Baukulturbericht „Neue Umbaukultur“ die Richtung vorgegeben: Nachhaltige Architektur ist die Weiterentwicklung von Bestehendem. Umbau ist besser als Neubau. Doch was heißt das für den Berufsstand? Wie geht eine Gesellschaft mit missliebigen Gebäuden um?

Über die Verantwortung gegenüber dem baulichen Nachlass und einen Ethos des Häuserbauens in Zeiten des Klimawandels unterhalten sich am 28. November 2022 der schweizerische Architekt und Stadtplaner Patrick Gmür, der Jurist Dr. Thomas Schröer aus Frankfurt sowie der Architekt Prof. Dr. Paul Kahlfeldt aus Berlin.*

(*Eingeladen war auch die Präsidentin des Bundes Deutscher Architekten (BDA) Susanne Wartzeck, die leider kurzfristig absagen musste. Anm. d. Red.)

Aus programmatischer Sicht hätte es kaum einen besseren Ort für die zweite Veranstaltung der Symposiumsreihe „Für eine nachhaltige Architektur der Stadt“ geben können: Das Zwischenquartier des Deutschen Architekturmuseums (DAM) im ehemaligen Neckermann-Haus am Danziger Platz (Baujahr: 1951) ist ein sinnfälliges Beispiel für den Wert von Bestand, der sich den über Jahrzehnte wechselnden Anforderungen anpassen lässt und so zum Dach über dem Kopf ganz unterschiedlicher Nutzer wird.

Der Hausherr und Gastgeber des Abends, DAM-Direktor Peter Cachola Schmal, lässt es sich deshalb nicht nehmen, seine kurze Begrüßung auch für eine Selbstbezichtigung nutzen. So sei die Architektur eine Disziplin, die sich als genuine Schöpferin von Neuem, Besseren verstünde und dafür den bedenkenlosen Abriss von Bestehendem ebenso rechtfertigen konnte wie den immensen Verbrauch von Material und Energie – mit den bekannten Folgen für das Klima und die irdischen Ressourcen. Keine andere Wirtschaftsbranche hat eine vergleichbar schlechte Ökobilanz. Abriss und Neubau von Gebäuden ziehen Verheerungen nach sich, die ungleich größer sind, als der von Flugverkehr und Massentierhaltung verursachte Schaden. „Es gibt leider noch keine Abriss-Scham“, schließt Schmal unter Bezug auf den Rechtfertigungsdruck, dem sich beispielsweise Vielflieger, Fleischesser oder Halter großer Fahrzeuge ausgesetzt sehen.

„Wie beim Gebrauchtwagen gleicht ein Umbau meistens einer Bastelei“

Helmut Kleine-Kraneburg verwandelt die Feststellung des DAM-Direktors in eine zentrale Frage dieses Abends: „Wie erhaltenswert ist das, was wir heute bauen?“

In seiner thematischen Einführung geht er mit den programmatischen Ansätzen eines neuen, nachhaltigen Städtebaus kritisch ins Gericht: Holz, Modulbauweise, Recycling-Häuser. Doch ganz gleich, nach welcher Methode heute unsere Häuser und Städte entstehen, bemisst sich die Nachhaltigkeit architektonischer Hervorbringungen an ihrer Langlebigkeit. Und damit an ihrer Nutzungsoffenheit, Reparierbarkeit und ästhetischen Werthaltigkeit.

Wer als Architekt dem Umbau von Bestehendem den Vorzug gegenüber Abriss und Neubau gibt, müsse sich, so Kleine-Kraneburg, darüber im Klaren sein, dass bei einem Umbau im Idealfall das Alte und das Neue, Funktionierendes und Obsoletes zusammenkämen. Die Zumutung für den Architekten besteht freilich darin, dass er bei einem Umbau weniger als genuiner Schöpfer tätig wird, sondern als vielmehr als Bastler gefragt ist.

Doch wie kann das transformative Potenzial des Bestehenden entdeckt und besser genutzt werden, ohne dass sich Planung auf die rein physische und technische Ertüchtigung beschränkt?

Von der Bauordnung zur Umbauordnung

Darum soll es in der Diskussion gehen, der Dr. Thomas Schröer aus Frankfurt zunächst einen kompakten Vortrag über die anstehenden bau- und planungsrechtlichen Weichenstellungen voranstellt. Der Partner der Kanzlei FPS, zugleich Fachanwalt für Verwaltungsrecht, ist vorrangig auf dem Gebiet des öffentlichen Bau- und Planungsrechts tätig.

Im Grundsatz kreist der – mit „Umbau vor Neubau“ auf eine griffige Formel gebrachte – Paradigmenwechsel um die Frage, ob das Bauen im Bestand dann Vorrang gegenüber Neubau erhalten soll, wenn für Letzteres ein Abriss nötig wird. Es gibt Pressure Groups in der Architektenschaft, die genau das fordern. Doch die (noch) geltende Rechtslage in Gestalt der Länderbauordnungen sei, so Schröer, traditionell dem Neubau verpflichtet. Mangels hinreichender Regelungen zu Umbau und Sanierung würden Bestandsbauten häufig abgerissen und durch neue Gebäude ersetzt. Der Bestandsschutz entfällt im Falle intensiver Modernisierung, nämlich dann, wenn keine Identität zwischen dem ursprünglich vorhandenen und dem umgebauten Gebäude mehr bestünde, der veränderte Bestandsbau nach den Eingriffen also anders aussieht als vorher. Die Folge: Mit der Aufhebung des Bestandsschutzes gelten Neubaustandards; ein Abriss erscheint dann wirtschaftlich sinnvoller als Erhalt.

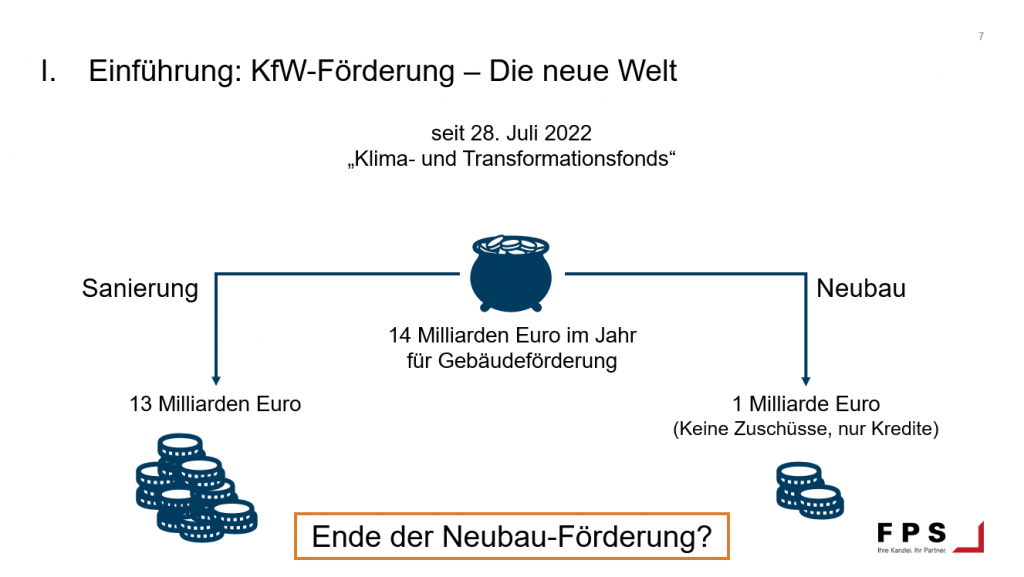

Diesem Missstand will die Bundesregierung mit neuen politischen Rahmenbedingungen begegnen und setzt dafür auf eine Neubewertung der sogenannten Grauen Energie, mithin des Bestands und der Lebenszykluskosten. Zugleich jedoch verfolgt die Koalition das ambitionierte Ziel, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu errichten, von denen ein Viertel mit öffentlicher Förderung entstehen soll. „Das ist ein Zielkonflikt, der sich nicht auflösen lässt“, befindet Anwalt Schröer kühl. Verschärfend komme hinzu, dass auch die staatlichen Förderprogramme fortan weniger dem Neubau, sondern Umbau und Sanierung zugute kommen.

Überfällig ist auch eine Anpassung des rechtlichen Rahmens, genauer: die Novellierung der Musterbauordnung. Dafür haben die „Architects for Future“ bereits konkrete Vorschläge formuliert, insbesondere mit Blick auf den Weiterbau im Bestand und Bestandsschutz, Abriss, die Stellplatzordnung, Freiraumplanung, Kreislaufwirtschaft und Genehmigungen für Typenbauten. Baurechtlich fiele vor allem ein differenzierter Bestandsschutz ins Gewicht, der endlich anerkennt, dass Alt und Neu in einem Gebäude integrierbar sind. Eine novellierte Musterbauordnung müsste konsequenterweise auch den Abriss klaren Regeln unterwerfen und die Genehmigung von Rückbaumaßnahmen von streng gefassten Voraussetzungen abhängig machen.

Allein die von Schröer skizzierten nötigen rechtlichen Anpassungen im Sinne einer Musterumbauordnung, die den Zielen einer Nachhaltigkeitswende am Bau gerecht werden könnte, lassen ahnen, dass es damit noch eine Weile dauern wird.

Von der Schweiz lernen?

Von den Eidgenossen lernen, heißt kompromissbereit werden, so fängt Patrick Gmür seinen kleinen Exkurs in das Bau- und Planungsgeschehen der Schweiz an. Eine Willensnation sei sein Land, betont er, in dem die sprachlichen und religiösen Unterschiede ebenso im Ausgleich integriert würden wie auch die Gegensätze zwischen Land und Stadt, Berg und Tal, Agrarwirtschaft und Industrie. Das Prinzip „Kompromisse statt Konfrontation“ findet selbst in der Zürcher Bauordnung seinen Widerschein, indem Gesetze immer einen gewissen Interpretationsspielraum einräumen, während Deutschland über kleinteilige Verordnungen alles verregelt. Gmür kennt die Planungskulturen dies- und jenseits der Alpen. Der Architekt und Stadtplaner war von 2009 bis 2016 Direktor des Amts für Städtebau in Zürich und hat gegenwärtig den Vorsitz des Städtebaulichen Gestaltungsbeirats in Stuttgart inne.

Wie sich der Umgang mit Bestand sowohl im kleinen Maßstab als auch auf Quartiersebene in der Schweiz gestaltet, schildert er entlang ausgewählter Projekte in Zürich.

Zum Beispiel Zürich

Diskussion

„Welche baukünstlerische Relevanz hat das Gebaute?“ Mit seiner ersten Frage wendet sich Moderator Jens Jakob Happ an Professor Paul Kahlfeldt, der sein im Jahr 2020 erschienenes Buch „Transformationen“ ausschließlich den zahlreichen Umbauprojekten seines Büros gewidmet hat und aus diesen Erfahrungen schlussfolgert, das Vergangene nicht nostalgisch zu überhöhen. Stattdessen, so Happ, ginge es darum, die Vergangenheit als Gegenwart ernst zu nehmen und daraus Kraft zu schöpfen. Das Überkommene solle in seiner Formkraft verstanden und für unsere Zeit nutzbar gemacht werden. So erhaben der Anspruch dieser Idee von Transformation, so ernüchternd die konservatorischen Anliegen einer Denkmalpflege, die nichts mehr fürchtet als genau diese Anverwandlung historischer Substanz. Brauchen wir deshalb nicht auch ein neues Verständnis von Denkmalwert und Denkmalpflege?

Für Kahlfeldt hat die Frage nach den Chancen von Transformation indes weniger mit der von ihm durchaus geschätzten Denkmalpflege zu tun, als vielmehr mit der Bezahlbarkeit solcher Maßnahmen und dem handwerklichen Können sowohl von Architekten als auch von Handwerkern. Eine grundsätzlichere Frage nach dem Umgang mit Vorhandenem berührt, so betont Moderator Happ, auch die Selbstverständlichkeiten der Moderne, genauer: Überfluss, Wohlstandsgewissheit, eine schier unbegrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen sowie das Streben nach Neuem bei gleichzeitiger Geringschätzung des Alten, mutmaßlich Überkommenen. Dass diese Moderne nicht nur selbst erschöpft ist, sondern auch ihre endlichen Grundlagen ausgelaugt und verbraucht hat, könnte auch in der zeitgenössischen Architektur zu einer Neubestimmung ihrer Produktionsvoraussetzungen führen. Und das hieße, Bestehendes nicht als überholt zu denunzieren, sondern als entscheidende Grundlage allen Bauens zu verstehen und zu nutzen.

Doch in der Debatte wird auch deutlich, dass diese Perspektive an manifeste Grenzen stößt. Denn das Ziel einer guten Planung, sei es höhere bautechnische Qualität, nachhaltigere Bewirtschaftung, höhere Dichte oder einfach mehr Wohnraum, lässt sich oft nur durch einen Ersatzneubau erreichen. Der Verlust von Bestand und damit wertvoller grauer Energie ist dadurch unvermeidlich. In manchen Fällen geht dadurch auch die sogenannte goldene Energie verloren, also die ästhetische Prägung und die Identität, die ein Standort durch Abriss von Bestand verliert. Gerade diese kaum bezifferbare und durch bauphysikalische Kennwerte nicht zu erfassende Einflussgröße eines Altbaus ist das, was seine nachhaltige Qualität ausmacht und jede Abriss-Absicht skandalisieren müsste.

Architektonische Qualität als entscheidender Faktor der Bestandssicherung

Einig sind sich die Diskutanten, dass Normen und Vorschriften nicht notwendigerweise architektonische Güte hervorbringen. Dem von den Architektenkammern und -verbänden beschworenen Wettbewerb erteilt Paul Kahlfeldt mit einem fast polemischen Verweis auf seine Heimatstadt Berlin eine Abfuhr. Mit Blick auf die zurückliegenden Jahrzehnte könne er kein aus einem Wettbewerb hervorgegangenes Projekt nennen, das eine nachhaltige ästhetische Qualität aufweise. Und er schiebt nach, dass Mies van der Rohe zeitlebens nicht an einem einzigen Wettbewerb teilgenommen habe und auch die Neue Nationalgalerie in Berlin eine Direktvergabe gewesen sei. Diabolisch verschmitzt kontert Patrick Gmür, dass auch dieses Bauwerk mit einem vorgeschalteten Wettbewerb möglicherweise noch besser hätte werden können. Nicht nur auf dem Podium wird herzlich gelacht.

Doch die Frage, ob der Wettbewerb tatsächlich der Königsweg zu guter Architektur und damit zu guten, lebenswerten und nachhaltigen Städten ist, bleibt damit unbeantwortet. Mehr verspricht sich Paul Kahlfeldt von einem Ansatz, der Erfahrung und Innovation koppelt, also in der Kooperation von qualifizierten und erfahrenen Büros mit entsprechenden Referenzen einerseits und jungen, innovativen Architekten andererseits, mithin Alt und Neu auch im Sinne der Berufspraxis.

Zwischen radikaler Bauwende und nachhaltiger Kontinuität

Die Schlussrunde gehört einem Glaubenssatz. Wie halten es Architekten und Stadtplaner mit der radikalen Bauwende und dem Verzicht auf Neubau? Aus Sicht des Juristen plädiert Thomas Schröer für einen nicht-ideologischen, spielerischen Umgang mit solchen Forderungen und setzt auf das kluge Argument anstatt apodiktischer Verbote. Paul Kahlfeldt, der sich mit seiner an der abendländischen Architekturgeschichte geschulten Entwurfshaltung vielen ideologischen Scharmützeln ausgesetzt sah, besteht mit der Gelassenheit des alten Kämpen auf fast exzentrischem Eigensinn: Ein gutes Haus sieht für ihn so aus wie ein gutes Haus auch schon vor 150 Jahren ausgesehen hat und sollte von Handwerkern in Handarbeit gebaut und – sehr wichtig – immer wieder repariert werden können.

In der eidgenössisch geschulten Bereitschaft zum Ausgleich plädiert auch Patrick Gmür für die Einzelfallentscheidung: Anstelle von pauschalen Verboten muss für jede Bauaufgabe nach einer individuellen, für den Standort und die Planung richtigen Lösung gesucht werden. Schon das wäre in der Tat radikal.

Weiterführende Links:

Eine Aufzeichnung der vollständigen Veranstaltung finden Sie auf YouTube .

Das Symposium wurde in einem Artikel der FAZ zum Thema (hier) und in einem Artikel der Welt (hier) aufgegriffen.

Text: Dörries, Fotos: CL

**

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.

Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.

**

Zu Gast: Marc Grünbaum, Kulturdezernent der Jüdischen Gemeinde Frankfurt

Im besonderen Ambiente des Hauses Metzler in Bonames kamen Herr Marc Grünbaum, Kulturdezernent der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, und Herr Werner D’Inka, Journalist und ehemaliger Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, am 13. Oktober 2022 zu einem Gespräch zum Thema „Jüdische Kultur. Verankert in der Stadtgesellschaft?“ zusammen.

Bereits in den einleitenden Worten von Frau Sylvia von Metzler, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung und Herrn Professor Helmut Kleine-Kraneburg, Vorstandssprecher der Stiftung, wurde die gesellschaftliche Relevanz um die Bedeutung jüdischer Kultur und die Gefahr von Antisemitismus deutlich. Herr Grünbaum und Herr D’Inka widmeten sich in ihrem Gespräch zunächst einer allgemeinen Bestandsaufnahme jüdischen Lebens in Deutschland und anschließend einer spezifischen Betrachtung jüdischen Lebens in Frankfurt.

Die Frage, wie jüdisches Leben nach der der Schoah in Deutschland aussieht, sei von stetiger Aktualität. Herr Grünbaum erklärte hierzu, dass die Ausgestaltung jüdischen Lebens einer besonderen Aushandlung und innigen Kommunikation zwischen verschiedenen jüdischen Generationen bedarf. Während eine junge Generation für Kontinuität eintrete, stehe eine alte Generation dem Leben in Deutschland anders gegenüber. Allgemein, so argumentiert Grünbaum, dürfe nicht einfach an 1933 angeknüpft werden, da dies geschichtsvergessend wäre. Der Holocaust hat in seiner Grausamkeit einen Bruch geschaffen, weshalb es nach 1945 einer Wiederbegründung geben musste, die sich heute in neuer Kraft und einem reichhaltigen jüdischen Leben zeigt.

Auch die jüdischen Gemeinden in Frankfurt mit 6350 jungen und alten Mitgliedern beschäftigt die Fragen um jüdische Kulturschaffung. Herr Grünbaum machte an dieser Stelle deutlich, dass es viele alte und neue jüdische Traditionen und jüdische Kultur in der Stadt gebe. Es sei die Aufgabe aller, diese wahrzunehmen und dadurch sichtbar und natürlich zu machen. Hierbei wird deutlich, dass sich die Gemeinden immer auch mit der Aufarbeitung von Verbrechen an jüdischem Leben beschäftigen würden, dies aber nicht ihre Hauptaufgabe sei. Statt jüdische Gemeinden als Orte der reinen Bildung und Belehrung zu verstehen, sollten diese eigentlich für das jüdische Leben und die einzelnen Personen stehen. Die Aufarbeitung alter sowie aktueller antisemitischer Übergriffe liege in der Verantwortung der Politik.

Abschließend lädt Herr Grünbaum Interessierte herzlich dazu ein, nach kurzer Voranmeldung an einem Gottesdienst in einer Synagoge, beispielsweise in der Gemeinde im Westend in Frankfurt, teilzunehmen.

Das urban future forum dankt Herrn Grünbaum und Herrn D’Inka für das spannende und aufschlussreiche Gespräch sowie der großzügigen Gastgeberin Sylvia von Metzler herzlich.

**

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.

Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.

**

Zu Gast: Dr. Constantin H. Alsheimer, Vorsitzender der Mainova AG

Bei einem Frühstück auf dem Main durften wir am 27. September 2022 Herrn Dr. Constantin H. Alsheimer, Vorsitzender der Mainova AG, als Gastredner willkommen heißen.

Der Morgen begann mit einer Begrüßung durch unseren Vorstandssprecher Herr Prof. Helmut Kleine-Kraneburg, der eine kurze Einführung in die Vita von Herrn Dr. Alsheimer und die hohe Relevanz des Themas der Energieversorgung gab.

Zum Einstieg in seinen Vortrag bezog sich Herr Dr. Alsheimer auf die Aktualität der „Herausforderung Energiewende“ und legte die Entwicklungen der Strompreise dar. Anschließend führte er die Komplexität der nationalen, europäischen und internationalen Zusammenhänge auf und schnitt an dieser Stelle auch den Angriffskrieg in der Ukraine mit seinen Auswirkungen auf die Gaspreise an. Im Fokus stand dabei die Debatte um erneuerbare Energien, die neben Deutschland auch Frankreich und viele andere Länder erneut mit besonderer Dringlichkeit beschäftigt. Dabei wurde deutlich, dass auch große Energieanbieter nicht immer die Kapazitäten haben, um ausschließlich in erneuerbare Energien zu investieren, weil die Erhaltung der Infrastruktur der konventionellen Energieproduktion oft noch günstiger ist. Die Berücksichtigung der Umwelt in der Debatte ist jedoch nach Herrn Dr. Alsheimer unabdingbar, sodass sich für ihn drei wichtige Kriterien für die Energieversorgung ergeben: Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Als Fazit formulierte Herr Dr. Alsheimer, dass die genauen Entwicklungen der folgenden Monate bis Jahre auch von ExpertInnnen nicht abzusehen sind und somit noch ungewiss bleiben.

Unter den Gästen befanden sich neben interessierten BürgerInnen der Stadt Frankfurt auch TeilnehmerInnen aus Gewerben, die in hoher Abhängigkeit von den Energiepreisen stehen, sowie JournalistInnen des Energiesektors. So ergaben sich in der anschließenden Diskussion viele kritische Nachfragen und der Austausch wurde auch über das Ende der Veranstaltung hinaus fortgeführt.

**

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.

Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.

**

"Bauen als Umweltzerstörung" – eine Bestandsaufnahme der Nachkriegsarchitektur

Schon die Assoziation ist provokant. Denn dahinter lauert der Verdacht, dass die Nachkriegsarchitektur der sogenannten Wiederaufbaujahre mitunter selbst Formen der Verheerung annahm. Doch die Frage ist erlaubt: Wann wird aus der Errichtung von Häusern und städtischen Räumen ein destruktiver Akt? Und lässt sich das Verständnis vom Bauen als Umweltzerstörung auf den Verbrauch von Flächen und irdischen Ressourcen reduzieren?

Darüber diskutieren die Architektin Prof. Elisabeth Endres von der TU Braunschweig, die Architektin Helga Kühnhenrich vom BBSR sowie die Architekten Ferdinand Heide aus Frankfurt und Prof. Hans Kollhoff aus Berlin.

Wenn von Nachhaltigkeit in Architektur und Städtebau die Rede ist, geht es fast immer um CO2-Bilanzen und Energiestandards. Doch bemisst sich die Nachhaltigkeit eines Bauwerks tatsächlich am Wärmedurchgangskoeffizienten? In seinem kurzen Eingangsstatement weist Vorstandssprecher Helmut Kleine-Kraneburg deshalb auf einen feinen Unterschied hin. Es drehe sich in der Diskussion fast immer nur um nachhaltiges Bauen, sagt er. Von einer nachhaltigen Architektur der Stadt indes sei nur selten die Rede. Angesichts der hohen Umweltkosten des Bauens – 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen entfallen auf Bau- und Immobilienwirtschaft – stellen sich deshalb folgende Fragen:

• Welche Rolle spielen Gestaltung, Konstruktion und Materialwahl im Hinblick auf die Lebensdauer und damit auf die Nachhaltigkeit eines Bauwerks?

• Wie müssen Projekte beschaffen sein, um mit Blick auf die Akzeptanz der Nutzerschaft als zukunftsfähig zu gelten? Reicht dafür der Verweis auf Vitruvs Dreisatz der „Nützlichkeit, Festigkeit, Schönheit“?

• Was bedeutet die nachhaltige Bauwende für Architekten und Stadtplaner? Geht es um effiziente Technologien oder die Entwicklung weniger komplexen Strukturen, die bei einer möglichst langen Lebensdauer möglichst wenig Ressourcen verbrauchen und einfach zu warten, zu reparieren und weiterzuentwickeln sind?

Doch über was reden wir eigentlich, wenn wir von Nachhaltigkeit reden?

Was mit dem mittlerweile vernutzten Begriff eigentlich gemeint ist, schärft Professor Dr. Volker Mosbrugger, bis 2020 Generaldirektor des Forschungsinstituts Senckenberg in Frankfurt, in einem anschaulichen Vortrag. Das aus der Forstwirtschaft stammende Prinzip beschreibt den weitsichtigen Umgang mit natürlichen Ressourcen, von denen nur so viel verbraucht werden dürfen, wie auch nachwachsen.

Es ist keine neue Erkenntnis, dass der Verbrauch des irdischen Naturkapital als Grundlage allen menschlichen Wirtschaftens mit dem Anbruch der Industrialisierung auf der einen Seite zwar einen historisch unerreichten Wohlstand nach sich zog, auf der anderen Seite Folgen zeitigte, die sich gegenwärtig zu einem Bedrohungsszenario für die gesamte Menschheit verdichten.

„Die Lösung dieses Problems kann nur eine Systemlösung sein, die eine Balance zwischen Natur, Wirtschaft und Gesellschaft herstellt.“ Professor Volker Mosbrugger

Was heißt das für Architektur und Städtebau? Die Bauwirtschaft konsumiert schließlich nicht nur Energie und Rohstoffe in erheblichem Umfang und mit einer entsprechenden CO2-Bilanz; durch die Errichtung von Häusern, Straßen und Städten ist der Sektor auch für einen enormen Flächenverbrauch und damit die Zerstörung von Natur und Landschaft verantwortlich.

Der Berufsstand muss sich also fragen (lassen), wie er die Nutzung von begrenzt verfügbarem Naturkapital für seine Hervorbringungen nicht allein zu begrenzen, sondern auch zu bilanzieren und zu rechtfertigen gedenkt.

Einer, der diese Frage nicht nur an sich selbst, sondern auch an seine Kolleginnen und Kollegen richtet, ist Professor Hans Kollhoff. Der Architekt, Jahrgang 1946, gilt als vielleicht bekanntester und sicher wortmächtigste Kritiker des von der EU lancierten sogenannten „New European Bauhaus“, insbesondere dessen Fokussierung auf Kreislaufwirtschaft. Er moniert ein technologieseliges Verständnis von Nachhaltigkeit, das unter Verweis auf Kennziffern und Recyclierbarkeit vor allem material- und technikintensive Strukturen privilegiert und gleichzeitig Abschreibungsfristen von 20, maximal 40 Jahren als gegeben hinnimmt. Aspekte wie Lebensdauer und Reparierbarkeit gerieten mit einem derart verengten Nachhaltigkeitsbegriff genauso ins Hintertreffen wie ästhetisch-gestalterische Qualitäten.

„Die Kreislaufwirtschaft widerspricht dem Selbstverständnis des Architekten und leistet allein dem Profitinteresse der Bauwirtschaft Vorschub.“ Professor Hans Kollhoff

Doch wie ist es um die Lebensdauer, die Reparierbarkeit und die architektonische Güte unserer Städte bestellt? Welche Strukturen erweisen sich dort als nachhaltig? Und wie präsentiert sich die zeitgenössische Architektur, die – wenn man den Verlautbarungen glauben darf – verstanden hat, um was es im Planen und Bauen in Zeiten des Klimawandels geht? Dafür lädt Hans Kollhoff zu einem bilderreichen Spaziergang ein, der vom gründerzeitlichen Berlin über New England in eine Gegenwart führt, an der bauhistorischer Nachlass mit den mal mehr, mal weniger guten Entwürfen für eine Zukunft kollidiert, die längst begonnen hat.

Podiumsdiskussion: „Notorische Übeltäter, grüner Schrott“

Moderator Jens Jakob Happ, Blick auf das Podium; Bilder: Uwe Dettmar

Moderator Jens Jakob Happ eröffnet das Podium mit professionellem Selbstzweifel: „Sind wir Architekten notorische Übeltäter, die nicht dazu lernen, sondern eher verlernen? Natürlich könne man, so Happ, angesichts der ernüchternden Revue von Hans Kollhoff zu dem Schluss kommen, das Bauen ganz einzustellen. Doch angesichts der regierungsamtlich vorgegebenen Ziele im Wohnungsbau – 400.000 neue Wohnungen pro Jahr – und der Einsicht in die Fehler der Vergangenheit stellt sich weniger die Frage nach einem Bau-Moratorium als vielmehr die nach einer Ethik des Bauens.

Ferdinand Heide, Architekt aus Frankfurt, plädiert für ein neues Bauen, das nicht länger Raubbau an der Natur ist und seine Voraussetzungen wie auch seine Methoden einer umfassenden Revision unterzieht. Dafür hat sein Kollege Hans Kollhoff nur wenig Verständnis: „Wenn ich höre, wir müssten anders bauen, stehen mir die Haare zu Berge.“

Er setzt stattdessen bei der Lebensdauer eines Gebäudes an und verweist dafür auf die Wohnhäuser der Gründerzeit, die inzwischen 120 bis 140 Jahre stehen. Einer der Gründe für die seiner Meinung nach für die skandalös verknappte Nutzungsdauer eines heute fertiggestellten Gebäudes sieht er in der immer teureren Haustechnik, die schon binnen zehn Jahren veraltet ist und aufgrund der für eine Modernisierung fälligen Kosten oftmals Abriss und Neubau wirtschaftlicher erscheinen lässt:„Grüner Schrott“ Dass dieser Missstand auch in den ganzen Nachhaltigkeits-Gütesiegeln und -Zertifikaten eingepreist ist, die lediglich von einer auf 50 Jahre befristeten Laufzeit eines Bauwerks ausgehen, müsse Architekten eigentlich auf die Barrikaden schicken, so Kollhoff.

Helga Kühnhenrich (li.), Ferdinand Heide (re.); Bilder: Uwe Dettmar

Welche heutigen Mittel dabei helfen können, sowohl das Bauen als auch Unterhalt und Betrieb eines Gebäudes nachhaltiger zu gestalten, ist eine Frage, der sich das BBSR mit seinem Innovationsprogramm „Zukunft Bau“ widmet. Dessen Leiterin Helga Kühnhenrich betont, dass die zunehmende Digitalisierung von Planungs- und Bauprozessen kein Selbstzweck sei, sondern dabei helfen solle, klimagerecht, ressourcenschonender und nutzerorientierter zu bauen. Gerade mit Blick auf die Bauwende – Stichwort: Umbau vor Neubau – könnten Instrumente wie BIM und Künstliche Intelligenz dabei helfen, Potenziale besser zu nutzen.

Moderator Jens Jakob Happ wendet ein, dass angesichts einer zunehmend digital- und prozessfixierten Lehre an den Hochschulen der Blick für die Architektur ins Hintertreffen gerate, die sich als Disziplin nicht in der Wahl zwischen digitalen Tools erschöpfen könne, sondern andere, grundlegendere Fragen zu beantworten habe.

Für die Architektin Prof. Elisabeth Endres sind diese weniger mit einem Pro oder Contra Bauen verbunden als vielmehr mit einer sozialphilosophischen , die jede Gesellschaft immer wieder neu diskutieren muss: Was ist ein gutes Leben? Und wie kann Architektur dazu beitragen?

„Es geht bei nachhaltiger Architektur doch um die Frage: Wie wenig ist genug?“ Professorin Elisabeth Endres

Dafür verweist sie auf die Forschungshäuser des Münchner Architekten Florian Nagler. Seine Entwürfe für die drei in Bad Aibling errichteten Gebäude sind ein Gegenentwurf im besten Sinne zur Komplexität und Störanfälligkeit einer technisch und konstruktiv hochgerüsteten Architektur. Die von Handwerksbetrieben errichteten Wohnhäuser kommen mit einschichtigen Deckenkonstruktionen und jeweils in Beton, Holz und Mauerwerk ausgeführten, ebenfalls einschichtigen Wandaufbauten aus sowie und verzichten auf unnötige Annehmlichkeiten wie Sonnenschutz und technische Lüftung.

Informationen zu den Forschungshäusern: einfach-bauen.net

„Das vom BBSR geförderte Vorhaben zeigt, dass sich solche Projekte unter den bestehenden Normen und Regularien realisieren lassen“, betont Helga Kühnhenrich von Zukunft Bau.

Dennoch sorge die Politik dafür, dass suffiziente Architektur nach dem Vorbild der Forschungshäuser ein Nischenprodukt bleibt – durch die widersinnigen Förderprogramme der des Bundes, gibt Elisabeth Endres zu bedenken: „Die KfW konterkariert das, was das BBSR unterstützt“.

Am Ende der mehr als einstündigen Diskussion ist sich die Runde auf dem Podium einig in dem Befund, dass zwar alle das Richtige wollen, aber sich dabei gegenseitig noch viel oft im Weg stehen. Eine Architektur der Nachhaltigkeit muss sich auf eine Bauwirtschaft verlassen können, die mit dem Ressourcen- und Klimaschutz ernst macht und dafür entsprechende politische Rahmenbedingungen braucht. Das klingt nur so einfach.

Text: Dörries

**

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.

Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.

**

Zu Gast: Petra Gerster und Christian Nürnberger

Am 18.05.2022 startete die Stiftung Urban Future Forum e. V. mit einem Lunch auf dem Main in das diesjährige Veranstaltungsprogramm.

Der Vorstandssprecher Helmut Kleine-Kraneburg hieß die Teilnehmenden herzlich willkommen und dankte besonders der Kuratoriumsvorsitzenden Sylvia von Metzler und dem Ehrenvorsitzenden Prof. Dr. Wolfgang Böhm, welche besonders zur Planung dieser Schifffahrt beigetragen haben. Anschließend begrüßte Herr Kleine-Kraneburg Frau Petra Gerster und Herrn Christian Nürnberger, welche ihr gemeinsames Buch „Vermintes Gelände - Wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Die Folgen der Identitätspolitik“ vorstellen und anschließend in eine offene Diskussion mit den Gästen treten würden.

In ihrem Buch thematisieren Gerster und Nürnberger das Thema sensiblen Sprechens, für welches Gerster sich bereits in ihrer Position als Nachrichtenmoderatorin mit dem Verwenden gendergerechter Sprache eingesetzt hat.

In der Vorbereitung auf ihren Vortrag hatte sich das Autorenpaar mit der Frage beschäftigt, ob das Thema ihres Buches, des sensiblen Sprechens, nicht in Anbetracht des Krieges in der Ukraine nachrangig sei. Sie betonten jedoch, dass jedem Krieg Worte vorausgingen. Den Angegriffenen würden zunächst über Sprache ihre Rechte aberkannt und verbal gegen sie gehetzt, bevor physische Taten folgten. Gerster und Nürnberger beschreiben aber auch, wie Personen über Worte Rechte einfordern und Probleme des Rassismus, Klassismus und Sexismus bekämpft werden können. Dabei beziehen sie sich auf aktuelle Ereignisse wie die Kontroverse um die WDR-Talkshow „Die letzte Instanz“, das Buch „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“ von Alice Hasters und das „Entschuldigungsjahr 2021“.

Auf den Vortrag folgten sehr angeregte Diskussionsbeiträge der Gäste. Die Gäste genossen nicht nur mit den Referierenden, sondern auch miteinander ins Gespräch zu kommen, um sich nach einer langen Zeit der Coronapause wieder Austauschen zu können.

Urban Future Forum, Foto: Prof. Dr. Wolfgang Böhm

**

Wir weisen darauf hin, dass die Stiftungsarbeit des urban future forum e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin interessante Veranstaltungen und Diskussionen zu ermöglichen.

Ihr finanzieller Beitrag ermöglicht es dem urban future forum e.V., wichtige Projekte zu realisieren, innovative Ideen zu fördern und weiterhin eine Plattform für den Austausch über zukunftsweisende Stadtentwicklung zu bieten. Mit Ihrem Engagement tragen Sie aktiv dazu bei, unsere Städte lebenswert, nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Wir möchten Sie ermutigen, Teil dieser wichtigen Initiative zu werden und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen urbanen Welt zu leisten. Ihre finanzielle Unterstützung macht einen entscheidenden Unterschied.

**